YouTubeよりコピー

川崎市で建設中のお家の壁断熱施工に続き、3回目最終レポートは屋根裏へのセルロースファイバー吹き込み施工です。

4日間の施工最終日は、屋根なりに貼る不織布の残り1/3とセルロースファイバー吹き込み、及び吹込み穴を塞ぐ作業と清掃です。

これでこのお家は床下、壁、天井裏と外気に触れる外側は全てセルロースファイバーで断熱されたので防音、蓄熱も素晴らしいと思います。

なにより、調湿するので過剰な結露が発生せず上質な無垢材で造られたこのお家は長持ちするでしょう。

おまけに、セルロースファイバーはバーナーで燃やしても炭化するだけで燃えないので防炎効果も抜群です。

セルロースファイバーは、ウレタン断熱材のように不完全燃焼で猛毒の青酸ガスを発生するようなことはありません。

写真ではそれ程大きくないお家なのに「一酸化炭素中毒で逃げ遅れて焼死」と新聞記事で見ることがありますが、実際はウレタンが不完全燃焼時に発生する青酸ガスで全身がマヒして、動けなくなり焼死すると言われています。

屋根なりに、不織布を貼り終わりました。

(画像左上)

約20㎝厚でキツキツに吹き込むので、夏の炎天下でも室内は快適に過ごすことができると思います。(画像右上)

吹込み穴からはみ出たセルロースファイバーが見えますが、この後不織布で塞ぎます。(画像左)

www.comfizone-japan.com Blog Feed

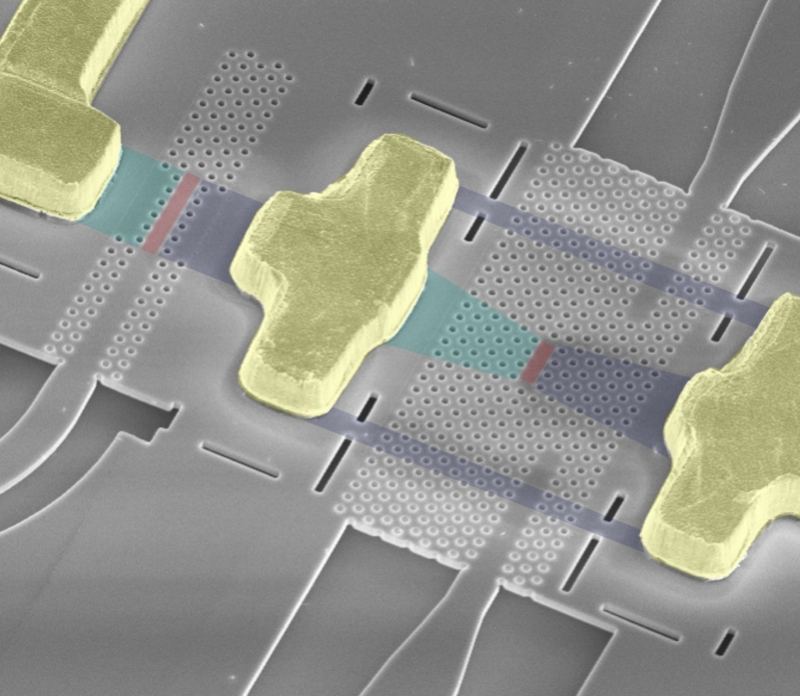

NTT次世代技術「IOWN」 第5弾、ブロードコムが部品供給 省電力実現急ぐ Merry Christmas Mr.Lawrence♪ (金, 10 10月 2025)YouTubeよりコピー さて、高市早苗氏が自民党総裁に就任したばかりですが、早速アメリカのトランプ大統領は高市総裁にエールを送り、中国は尖閣領海侵犯を急に控え、ロシア議員は北方領土訪問を中止したようです。 また、日経株価が史上最高値を昨日更新し、日本人2人が本年度のノーベル生理学・医学賞と化学賞をそれぞれ受賞する吉報まで届きました。 そんな日本の本気が発露する中、科学技術立国日本の面目躍如テクノロジーIOWN(光電融合技術)の関連部品生産に関する国際的な動きが見えてきたようです。 NTTが主導するIOWNは、通信遅延時間200分の1、伝送容量125倍、消費電力100分の1にする次世代技術として、来る本格的なAI社会になくてはならない社会インフラになりそうです。 今回は、以下のブログ4本に続くIOWN関連情報、第5弾です。 2022年12月5日「次世代の情報通信基盤NTTのIOWN」 2023年4月30日「次世代通信規格6Gの世界標準を目指すNTTのIOWN関連情報」第2弾 2023年8月4日「光電融合デバイス量産へ、NTTのIOWN関連情報」第3弾 2024年3月14日「光電融合デバイスIOWN」で目指す世界標準 iモードの教訓糧に、NTTのIOWN関連情報第4弾 今回も日本経済新聞の記事から、私が気になったIOWN最新レポートをご初回します。 〖引用〗 NTT次世代技術「IOWN」、ブロードコムが部品供給 省電力実現急ぐ 日経電子版 2025年10月6日 19:30

>> 続きを読む

(施工事例)日米文化が融合した軍港の街、横須賀の二世帯住宅をセルロースファイバーで防音施工 Skeletons♪ (Tue, 07 Oct 2025)

YouTubeよりコピー 三浦半島に位置し、東京湾と相模湾に囲まれた自然豊かな環境と都会的な利便性を併せ持つ横須賀市の二世帯住宅が今回のセルロースファイバーでの防音施工の現場です。 そこは葉山御用邸にほど近い高台に建ち、2階のベランダからは相模湾が眺望できる景勝地でした(下画像)

高床式の鉄骨構造で床下が1.8m程の高さが有り、セダンであれば余裕で駐車することができます。

なので、床下の風通しが良く湿気やシロアリに強いお家とお見受けしました。

お施主様は、2世帯住宅の堺となる隔壁の防音対策を目的にセルロースファイバーによる施工を選ばれたようです。

セルロースファイバーは防音効果だけでなく調温・調湿の機能性も高いのでお部屋全体の快適性にも多大な貢献ができると思います。

相模断熱HPをご覧になってお施主様から直接お問い合わせを頂くことが多く、一昨年11月に行った葉山の断熱施工のお仕事もそうでした。

しかしながら今回は、その時のご縁で同工務店の社長様からお声をかけて頂きました。

そして前回同様に、同工務店の社長御自らセルロースファイバーを壁に吹き込み、相模断熱からは人工2人がサポートする3人体制で臨みました。

理想の断熱材であるセルロースファイバーの魅力を一層深くご理解頂けたと思います。

防音施工箇所は階段の向こう側にある世帯のお部屋と各ユニットバスの隔壁面です。

⇓下2点は、不織布を貼る前の階段と玄関の画像です。

高床式の鉄骨構造で床下が1.8m程の高さが有り、セダンであれば余裕で駐車することができます。

なので、床下の風通しが良く湿気やシロアリに強いお家とお見受けしました。

お施主様は、2世帯住宅の堺となる隔壁の防音対策を目的にセルロースファイバーによる施工を選ばれたようです。

セルロースファイバーは防音効果だけでなく調温・調湿の機能性も高いのでお部屋全体の快適性にも多大な貢献ができると思います。

相模断熱HPをご覧になってお施主様から直接お問い合わせを頂くことが多く、一昨年11月に行った葉山の断熱施工のお仕事もそうでした。

しかしながら今回は、その時のご縁で同工務店の社長様からお声をかけて頂きました。

そして前回同様に、同工務店の社長御自らセルロースファイバーを壁に吹き込み、相模断熱からは人工2人がサポートする3人体制で臨みました。

理想の断熱材であるセルロースファイバーの魅力を一層深くご理解頂けたと思います。

防音施工箇所は階段の向こう側にある世帯のお部屋と各ユニットバスの隔壁面です。

⇓下2点は、不織布を貼る前の階段と玄関の画像です。

下の動画は、吹込み機にセルロースファイバーを投入する相模断熱スタッフと、不織布を張った階段部等の隔壁を工務店の若社長御自らセルロースファイバーを吹き込んでいるところです。 2年前の施工でも同社長は、お施主様の喜ぶさまを思い浮かべながらセルロースファイバの吹き込み作業に没頭されてましたが、この工務店様は本物だと実感しました。 階段を登った2階裏手にある壁(⇓下画像)も他世帯との隔壁なので防音施工しました。 同隔壁の上部には、直径8cmの穴4つを工務店様の大工さんが予め開けてくれており、相模断熱の人工が薄いビニール製のホース状の袋を同穴から3m程奥に挿入しセルロースファイバーを壁の底まで吹き込みました。 同ビニール製ホースを使った吹込み時のコツは、セルロースファイバーを吹き込みながらビニール製ホースを徐々に引き出しセルロースファイバーが同ホース内で詰まらないようにすことです。 そうしないと、ビニール製ホースの中でセルロースファイバーが詰まり壁の奥底へ吹き込むことができなくなります。 なので、セルロースファイバーがホース内を流れるように吹き込まれているかを常に監視しながらビニールホースをタイミング良く引き出して行かなければなりません。

⇑上の画像で社長がチェックしているのは階段吹抜け部の天井裏です。

⇓下の動画では、同階段吹抜け部の天井裏にセルロースファイバーをフカフカの状態で既存のグラスウール断熱材の上に吹き積もらせてます。

セルロースファイバーを吹き積もらせた天井裏の面積は一部分ですが、夏場の夜間にセルロースファイバーが吸湿した水蒸気を昼間の灼熱で天井裏に放出し、水蒸気が雲のように輻射熱を吸収してくれるはずです。

⇓下の編集動画は、二世帯住宅に向き合うように設置された2つのユニットバスの各点検口から互いの隔壁にセルロースファイバーを吹き込んでいるところです。

⇑上の画像で社長がチェックしているのは階段吹抜け部の天井裏です。

⇓下の動画では、同階段吹抜け部の天井裏にセルロースファイバーをフカフカの状態で既存のグラスウール断熱材の上に吹き積もらせてます。

セルロースファイバーを吹き積もらせた天井裏の面積は一部分ですが、夏場の夜間にセルロースファイバーが吸湿した水蒸気を昼間の灼熱で天井裏に放出し、水蒸気が雲のように輻射熱を吸収してくれるはずです。

⇓下の編集動画は、二世帯住宅に向き合うように設置された2つのユニットバスの各点検口から互いの隔壁にセルロースファイバーを吹き込んでいるところです。

>> 続きを読む

コメントをお書きください